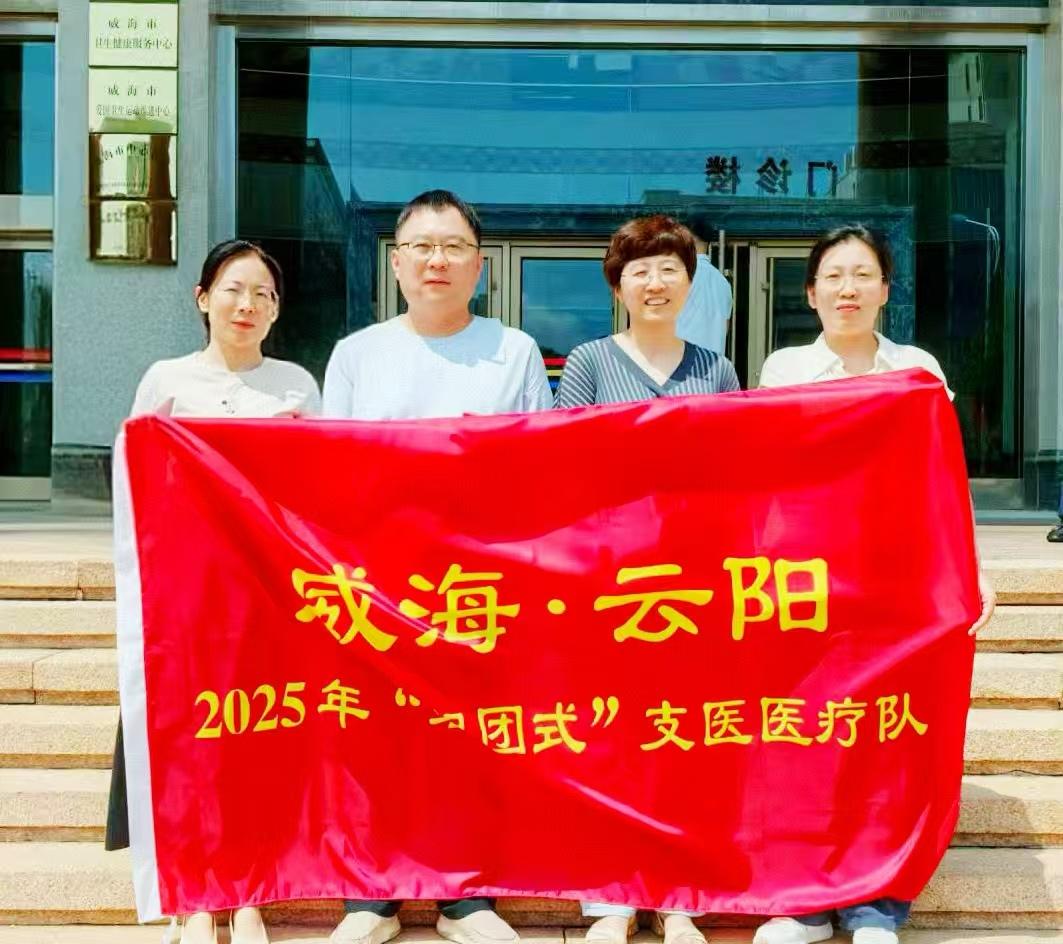

鲁网9月10日讯鲁渝卫生支医工作是东西部扶贫协作的重要内容,是国家的重点工作任务。根据威海市卫生健康委员会工作安排,今年7月17日,石岛人民医院呼吸内科主任崔岩霞主动接受援医任务,奔赴重庆市云阳县人民医院开展为期6个月的支医工作,目前已近2个月的工作时间。

接下来,让我们以第一视角走进崔艳霞主任的日常生活和支医故事。

克服语言关,融入民族大家庭

重庆云阳县是一个多民族聚居的地方,有土家族、苗族、壮族等十多个民族。初到云阳县人民医院,生活上的适应尚算顺利,但融入多民族大家庭,语言成了我工作的第一道“关卡”。呼吸科患者多为老年人,方言是他们最熟悉的交流方式,而我目前仅能听懂30%左右,我所使用的普通话,也难以被部分老人准确理解。起初,全靠科室同事主动帮忙翻译,我才慢慢跟上临床节奏。有趣的是,方言里与“4”和“10”相关的发音,至今仍让我偶尔“迷糊”,也成了工作中一段小小的趣谈。所以,闲暇时间,我经常向科里的少数民族同事学习、请教语言发音,以便更快地适应生活和工作。

打开工作关,真诚付出受赞扬

尽管沟通有难点,但地域差异带来的病种特点,也为我的学习打开了新视角。我每天与当地医师们一起查房、仔细研读病历资料,在对比中梳理当地常见病、多发病的诊疗规律,既要找出与我们医院诊疗思路的共通点,更要学习适配本地患者的特色方案,在取长补短中不断弥补自身经验短板。

临床接诊中,一件小事让我对“医患沟通”有了更深刻的体会。曾有位老爷子因常用的吸入药物剂型缺货,面对同种成分的小剂型药物,他始终不理解,甚至急得大嗓门争执,坚持要和原来的一模一样的药品。科室大夫多次沟通无果后,我主动上前,来到老人身边慢慢解释药物成分的一致性、用法用量,耐心回应他每一个疑问。最终,老人放下顾虑接受了治疗,出院时他还热情邀请我去他家吃“洋芋饭”。这件事让我深切感受到:即便语言有隔阂,但只要你拿出足够的耐心、细心与真诚,患者总能感受到医者的用心。

锚定技术关,共同进步促提升

云阳县人民医院呼吸科开展的技术项目比较丰富,我时常带着“取经交流”的心态,与大家一起工作、一起学习、一起进步,深入学习和了解科室的新技术、新疗法,与我们的治疗理念相融合。同时,我也积极参与科室的学术交流,在医院每月的定期讲座中,我先后与大家分享了“加强咳嗽变异性哮喘管理”和“支气管哮喘相关常见与少见病症鉴别”2期专业内容,受到了同事们的一致好评。

如今,支医工作已近三分之一的历程。我积极努力工作,热情负责地为患者服务,诚挚友好地开展团队协作,得到了云阳县人民医院同事们的认可。接下来的时间,我将继续克服语言障碍,高效地融入临床工作,以高度的责任感和使命感,全力以赴完成援渝任务,不负医院的重托,不负支医初心。(通讯员 张炜炜)

责任编辑:苏盛凯

配资公司官方网提示:文章来自网络,不代表本站观点。